帕丽哈的摔跤梦

本文来源:中国体育报

印度电影《摔跤吧! 爸爸》让摔跤这一在国内略显冷门的运动,再度跃入人们的视野。热爱摔跤运动的女孩在中国同样很多,她们接触这个项目的原因各种各样,每天在挥汗如雨的训练中坚持着梦想。摔跤吧! 女孩。

中国体育报专版

坚强成为我的标志

21岁的新疆维吾尔族姑娘帕丽哈像洋娃娃一般可爱,她从小失去双亲,在爷爷身边长大,摔跤让帕丽哈变得无比坚强。

“上小学六年级时, 我被体校教练发现。去体校前,我的头发又厚又卷,长度到腰,每天都是奶奶给我梳头。进体校后,我把头发剪了,特别短。”帕丽哈剪掉长发的经历,与印度电影《摔跤吧! 爸爸》里的姐妹俩非常相似。

“爷爷让我去练摔跤,从小是他带我长大,肯定要听他的。那些裙子和好看的衣服也慢慢没有机会穿了, 每天都穿运动服。”

如果爷爷不那么坚持, 也许帕丽哈刚练摔跤不久就会放弃,对普通女孩来说,摔跤这个项目既艰苦又危险。“练到两年的时候受了大伤,肩膀脱臼了,我就哭着给我爷爷打电话, 说不想练了。我爷爷当时没说话,只说过两天再跟我说。结果这让他一着急,住了院。后来他跟我说,让我练摔跤就是想让我变得更强大,这么点苦就受不了,今后还能干什么。听到是我要放弃摔跤的事刺激他心脏不舒服而住了院,我很难过,也很内疚,以后在训练中遇到再难的事,也不说要放弃了。”

到体校后, 帕丽哈刚开始听不懂教练和队友们的谈话,“因为他们大多讲哈萨克语,只有教练说汉语时,我才能听懂。跟他们一起待了两年, 我也慢慢学会了哈萨克语。”待的时间长了,帕丽哈不但学会了哈萨克语,还能听懂乌兹别克、吉尔吉斯语,摔跤之余, 她成了语言专家。可是谁能体会,一个从小失去双亲的女孩,经过多少磨炼才能在艰苦的摔跤项目上闯出一片天。

在5月中旬结束的2017年摔跤亚锦赛上, 首次参赛的帕丽哈夺得女子75公斤级冠军。决赛中,她以8比1逆转战胜日本选手古市雅子。“我夺冠后,爷爷哭了。他81岁了, 老问我, 你什么时候能回来多待几天啊? 因为每次回家几乎只待一天。亚锦赛前,我的护照搞丢了,回了一趟家。晚上到乌鲁木齐,然后找了一个辆车,坐了4个小时,待了一个晚上就走了。”帕丽哈说,这次拿了亚锦赛金牌,感觉每天训练都很开心,而且更有动力, 她说对未来越来越有信心了。

“我刚练摔跤的时候身高1.65米,体重48公斤。那时候很瘦, 练了两年长了20公斤, 胖得好快呀, 过去的衣服都穿不进去了。每次跟爷爷说体重增加了,他就会说,哎呀你又要胖了,跟个男孩似的! ”摔跤让曾经纤瘦的小姑娘变得强壮, 帕丽哈说她是偷懒才长胖的。“刚来北京时,我总想偷懒不训练,时常说自己头疼、肚子疼,大概是因为偷懒才导致发胖———哈哈! 不知道为什么,不训练时饿得特别快。幸好教练始终非常关心我,我很感激! ”

摔跤对于帕丽哈不仅是一项体育运动,更是激发她爱国心的阵地。“每次看到对手,总是很有斗志,特别想赢她们。”出国比赛时,帕丽哈还遇到过哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国的教练发出邀请, 以优厚的待遇游说她换籍参赛。“他们会说他们的国家好,奖金特别多。我会告诉他们,我们中国更好,因为爷爷说过,出生在中国,一辈子都是中国人。”

作为一名新疆姑娘, 帕丽哈自然能歌善舞,“其实,我的家人大都能歌善舞,我只会一点点。到体校后,经常看到队友参加活动时跳舞,我也渐渐学会了,许多民族舞蹈都会。现在国家队如果要出节目,他们第一个推我上阵。”

成长的沿途有最美风景

如果说小女孩最初接触摔跤是觉得好玩,那么28岁的周张婷则更能体会电影《摔跤吧!爸爸》里姐妹俩在艰苦环境里“拓荒”的不易。

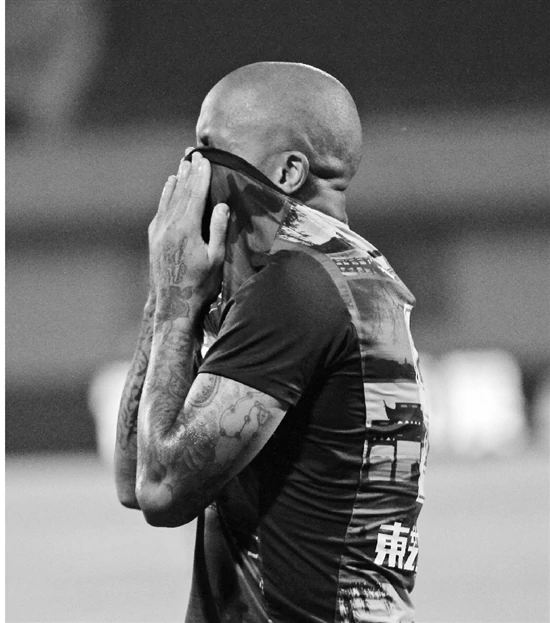

周张婷庆祝胜利

“我接触这个项目前,根本不知道什么是摔跤。我是福建省第一批摔跤运动员,队里也没有会摔跤的师姐,大家都是从零开始,教练手把手教。”周张婷说,开始练摔跤那几年特别苦,尤其打基础时,跟电影演得一样,没有自己的想法和意见,如同一张白纸。“我们当时在体校还没有正规的队伍,只能在体校的一块沙滩足球场地上练摔跤。在沙滩上训练,我们不敢穿一般的运动服,因为会进沙子。即使我们穿着比较封闭的跤衣,也会进沙子,有时候摔下去,嘴巴着地,会吃一嘴沙子。”因为条件和器械不好,周张婷和她的队友只有在晚上才能去举重队的场馆练力量,“连灯都没有,我们当时是点着蜡烛练。”

虽然条件艰苦,但回想当初,周张婷庆幸有这样一段经历。“在沙滩上摔跤特别疼,而且脚或身体陷进沙子里很容易泄力,用不上劲,但是能在那样的场地里练出来,人的力量和体能状况会更好。条件艰苦反而造就了常人很难练就的核心力量。”

与电影中的情节有几分相似,周张婷来到北京后, 经历过一段有点荒唐的时光。“跟电影演得很像,拿了一些成绩后,有了自己的想法,恰好处在叛逆期,自我意识膨胀。有时候跟教练闹脾气,对教练不理解,在训练场跟木头人一样消极训练,眼泪在眼眶里, 很压抑却又找不到突破口, 身心都很煎熬。”

里约奥运会几站资格赛过后,58公斤级成为中国女子摔跤唯一一个无缘入场券的级别,这让参加过两次资格赛的周张婷一度心灰意冷。她深刻反思, 意识到之前的训练态度也许影响了竞技状态,“错过了奥运会,以为教练不可能原谅我了,但教练一直没有放弃我,关键时刻扶了我一把。现在,我已经28岁了, 按说里约奥运会应该是最后一届了,但我现在又来到国家队,想坚持到东京奥运会。”

烈士暮年,壮心不已。“现在明显感觉身体恢复的速度变慢,别人练三周可能才进入疲劳期,我练一周多就有点受不了,自我意识很容易找借口说自己老了。不过,教练告诉我,应该以平常心对待训练、比赛,并从头开始,再加上科学的训练方法和节奏,运动员的运动寿命会越来越长。”坚持到东京奥运会, 对于届时年过而立的周张婷来说要付出更多, 但她觉得都值得,“因为我对未来恢复了信心,有了新目标,我认为通过主观努力,可以战胜年龄和伤病等困难。”

哗,一下拧出一摊水

“小学四年级时,北京房山体校的摔跤教练选苗子。他走进班里,问你们班谁跑得最快? 所有人都说是徐蕊。他又问谁跳得最远? 所有人又说是徐蕊。反正跟体育沾边的,什么都是我! ”说起接触摔跤的起点,徐蕊仿佛与之有命中注定的缘分。

徐蕊仍在追寻梦想

“得到同学们的反映,教练跟我说,你跑一个吧。我就围着操场跑了个400米,立定跳远也跳了几下。很快,教练就让我进体校试训。我那时比较调皮,对体育特别敏感,觉得摔跤也挺好玩,学动作也很快。”当年爱玩的徐蕊,体育天赋过人,还曾引起田径和摔跤教练的争夺战。“有一所中学的体育老师劝我直接到他所在的学校读书,因为他想让我练跨栏, 结果田径和摔跤教练都去找我爸做工作,都想把我要过去。”当时,徐蕊的父亲并不想让她练体育,更愿意她好好读书。“父母觉得练两手防身还行,毕竟是女孩子。但我挺坚定的,我跟他们说,不让我练摔跤,我就什么都不干了,学也不上了。我爸一下懵了,想不到一个十二三岁的孩子能说出这样的话,最后只能依了我。”

就这样,这个活泼的北京女孩选择了摔跤。“一般吃完饭别人就找不着我了,我在外面跑啊,打篮球、羽毛球什么的。每天爸爸妈妈骑车回家,我跳树坑回家,我待不住。到体校后,我觉得和小朋友一起玩,一起学东西很开心,也没觉得苦和累。”热爱的确是最好的老师, 摔跤的艰苦训练也难不倒徐蕊。“整天摔得一身青,我都藏起来不让我妈看见,我怕她不让我继续练, 她当时不是很支持我练摔跤。练引体向上,手上的皮都磨掉了,后来耳朵也

因为不停在垫子上摩擦,渐渐变成了‘摔跤耳’。可是没什么,我就是喜欢摔跤。”从事摔跤至今,徐蕊已在脚腕和膝关节做过两次手术,“膝关节在一次比赛时前交叉半月板断裂,内外侧胫骨韧带都有问题,目前还是带着一些伤病训练。膝盖在垫子上磨得时间长了,就会受到刺激,里面容易积水,如果出现那种情况,就练不了了,因为跪不下。”

今年6月,徐蕊满22岁,虽然年纪不大,但经历了不少事。她去年参加了里约奥运会女子摔跤63公斤级比赛,可惜早早被淘汰出局。“我觉得很多方面准备得还不够充分,没有达到拿好成绩的水平。过早被淘汰肯定遗憾,能参加奥运会,是多不容易的机会, 而且那么多人支撑着我一个人参加这个级别,当时觉得很对不起大家为我的付出。”徐蕊说,比赛失利的时候她从不气馁,因为她觉得未来一定可以练好,但很多人陪着练,为她付出太多,这是弥补不了的,她只有继续提升自己的实力来回报队友们的付出。

国家摔跤队平时的训练很艰苦,夏天天热容易出汗, 一堂训练课下来, 姑娘们的衣服都浸透了,“一点不夸张, 绝对能拧出水, 而且不是一滴一滴的,是哗地一下拧出一摊来。”训练之余,每个人的放松方式不同,徐蕊喜欢同队友逗趣、开玩笑,她是队里的段子手,她还喜欢听歌、唱歌,“我天生属于麦霸型的,没有特定的歌星和歌曲,什么都能听,什么也都能唱。”这个活泼明朗的女孩,热爱摔跤,也热爱生活。

手记:美的灵魂源于朴素真实

真实,永远最动人。印度电影《摔跤吧!爸爸》之所以打动许多人,凭借的是许多微小却真实的细节, 比如在戒掉油腻和辛辣前的那顿饱餐、剪掉女孩们无比珍视的长发,比如从女儿与父亲“斗智斗勇”到完全发自内心投入训练这一转折的刻画, 就连摔跤人的身份标签“摔跤耳”都没有遗漏。

没有了长发、裙子、零食、娱乐,在开始摔跤训练之后,她们的童年结束了。如同电影中表现的, 许多从事专业摔跤训练的女孩, 几年甚至十几年如一日地投入这项略显“残酷”的运动,目的只为超越自我、追逐梦想。

走进国家女子摔跤队的训练馆, 听着女孩们讲述自己和摔跤的故事, 与电影的情节一样生动活泼却也动人心魄。电影毕竟只浓缩了精华, 真实的训练却是每天重复着枯燥又艰苦的对弈、肉搏、倒地、爬起,夹杂着汗水与疼痛,循环往复。女孩们从接触这一运动开始, 就要不停地学习各种摔跤动作和技术,学会之后再加以灵活运用,才能适应实战的需要。

对抗性项目特别是摔跤, 在实战中千变万化,对运动员的技术、力量、体能、灵活、柔韧、反应等方面要求极高。许多人之前以为摔跤是靠蛮力不需要动脑,看了电影之后, 对这项运动有了颠覆性认识。

“搞清楚对手的用意,再做一个假动作虚晃一枪,最后一击制胜。”这部电影中, 爸爸教给女儿的小战术只是摔跤比赛富于变化和充满悬念的缩影。真正的高水平比赛远比电影激烈紧张百倍,顶尖摔跤运动员个个都是灵活运用身体和头脑的高手。

中国的女子摔跤水平明显高于印度, 国家队的女选手们都经历过世锦赛或奥运会的洗礼, 她们对摔跤运动的热爱都化为汗水,挥洒在训练和比赛场上。

备战东京奥运会的过程中, 她们将再次向梦想勇敢地出发, 她们在每天的刻苦训练中战胜自我, 在每场比赛的磨炼中收获自信, 每时每刻感受与摔跤相伴的酸甜苦辣……