1

不管家里其他人怎么想,我总觉得没跑路到俄罗斯之前的小舅,是个很孩子气的人。

姥姥那边兄弟姊妹五个,小舅最小,按说应该叫“小五”。可所有人都叫他“小六”,我问母亲,母亲解释说:“你姥姥最疼他,怕鬼神勾他性命,便用小六来敷衍。”

把“小五”换成“小六”就能骗过鬼神?我没法理解。不过以小舅的人生来说,倒还真轮不到鬼神来操心。

姥爷去世早,姥姥用她仅有的那只胳膊――另一只在她少女时代让日本人的飞机给炸掉了――拉扯大了五个孩子。

“拉扯”这个词,用在这里正合适。十月怀胎,一朝分娩,小狗小猫那样喂养着,风刀霜剑里来来去去,也都一个个长大成了人。人生的苦难与庄重,都被消解在鸡零狗碎的拉拉扯扯之间。

小舅就这样,被姥姥“拉扯”到了青春期。

在家里,因为有哥哥姐姐,免了家事义务;在学校,姥姥既不识字,也不觉得读书识字会带来什么好处,于是,小舅又卸了功课的烦恼。剩下的,只有用无尽的暴力来释放他青春期无限的荷尔蒙:无数次单挑、群架,动刀的、不动刀的,上医院的、不上医院的……当然,我是没见过小舅打架的,他的身手究竟如何了得,全凭旁人的描述与我的想像。

只有一件事我很确认:小舅每次打完架都毫发无损。但这绝非是什么好事,因为他用砖头刀片在别人身上留下的麻烦,总是由我母亲出面去解决。

我曾偷偷问过小舅,究竟练没练过功夫。他撇嘴一笑,不说练过,也不说没练过。

有一次,母亲又帮他“善后”回来,他不无得意地对母亲说:“二姐,谁挨揍了不讹一笔医药费?就我只往外倒贴。啥时候我也住一把院呢?”

母亲当时就扇了他一耳光。

从我记事起,母亲就不叫他“小六”,只叫他“小死六”。可“小死六”不但不死,反倒源源不断地惹下各种麻烦,害得母亲不得不动用她所有的社会关系为他跑前跑后。

2

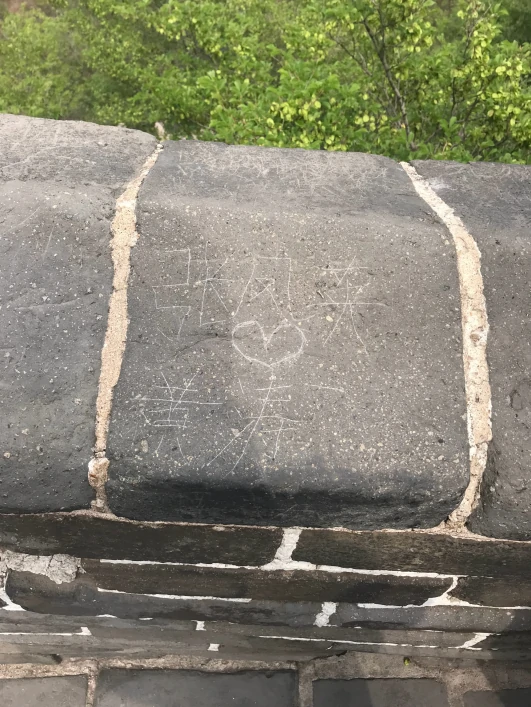

姥姥家墙上一直挂着一张小舅的照片,我印象很深:二十岁上下的他,扛着录音机站在黑龙江畔,喇叭裤,太阳镜,敞露胸口的白衬衫,烫成羊毛卷的爆炸头,上扬的嘴角略带轻蔑和嘲讽,背后是那块刻着“中苏两国人民友谊万岁”的石碑。

姥姥后来信了基督教,红色的十字架就坠在小舅这相片下面。

小时候,母亲和父亲经常在家里饭桌上谈论小舅,所以小舅和小舅妈的邂逅,我是就着酸菜粉条儿一路听下来的。

那年,在绿皮火车上,小舅去省城的厨艺技校求学,遇见了小舅妈。厨校自然还是母亲“无数次动用社会关系”之后的结果。至于小舅妈当时为何坐上那趟绿皮火车,就没人知道了。不过后来,小舅妈再次坐上这趟火车,独自跑到南方,关于她的流言蜚语才忽然多了起来。

我没见过小舅和小舅妈热恋是何等情形,只是那段时间,小舅妈对母亲说过这样一句话:“二姐,没招儿啊,你们家老六看起来傻乎乎地穷得瑟,但对女的,就是有一股吸引劲儿。”

小舅妈那时候还没过门,说这话时,正在我家包饺子。她擀皮儿,母亲剁馅儿。母亲手起刀落,头也不抬就对她说:“小死六不但傻,还能作祸,你以后勤管着点儿,俩人好好过日子才是正经。”

我当时在旁边想偷偷尝一下肉馅,母亲转脸就训我,小舅妈则笑着掐了我一下,我脸上就沾了她手上的面粉。

在见到小舅妈之前,我不懂女人怎样才算好看。小舅妈出现之后,家里人都说她好看,我才如恍然大悟一般开始明白,原来只有这样的女人才叫好看,才配得上我的小舅。多少还有些得意。

可是没几年,小舅妈在生下我表妹之后,就跑到南方去了。这件事当时算是轰动了整个县城,激发出无数种想像,流传出无数种说法。

一说南方的男人有钱,县里的男人没钱。当然,这说法让县里男人听了胸闷,便很少在口头上挑明。二说是我小舅一喝多就揍小舅妈,用那双打过无数群架的拳头,打到漂亮的小舅妈身上。这个说法得到县里人的一致肯定,甚至包括我小舅本人。当然,还有一种说法是小舅妈因为长得太好看,所以不是什么“好饼”,不然当年还是个姑娘的时候,就一个人坐火车去省城瞎得瑟呢。

不过,在所有说法中,有一条让县里人听着最快意:我那神出鬼没的小舅,跑去和他的狐朋狗友们喝酒,有人把一盘从俄罗斯盗版来的黄色录像带塞进机子,结果派出所的警察就出现了,一干狐朋狗友都跑掉了,就小舅没跑掉――他甚至根本没法跑,因为他睡得太死了,浑身赤条条地被警察摁在了土炕上。

整个过程听起来就像录像厅里放的警匪片,我甚至疑心小舅那帮狐朋狗友中藏了县派出所的卧底。

但对于在县公安局上班的父亲,这却是令人哭笑不得的耻辱:一盘俄罗斯盗版的录像带加上睡眼惺忪的小舅子,让他成了公安局同事们几个月的笑柄。

而母亲还来不及感受什么耻辱,就有罚款、拘留、托关系等各种麻烦等着她四处奔走。至于我那位初为人母却依旧好看的小舅妈,这件事到底意味着什么,我不得而知。反正,事出没多久,她就撇下自己襁褓中的女儿,独自跑到了南方。

3

等小舅终于从拘留所里放了出来,他才发现自己年轻好看的妻子不见了,而她的娘家则纠集了里里外外的亲戚,怒气冲冲地跑到我姥姥家来要人。说是要人,其实也还是为了钱――大家心知肚明,小舅妈可是自己拔腿跑去南方的呀。

我姥姥是满人,脾气倔强而暴烈,本来这种场面她是不怵的。但这些年,她信了基督教。我只记得,姥姥用那只仅有的胳膊,抱着啼哭的小表妹,对着墙上的十字架不停祷告。十字架上面就是小舅的那张相片,喇叭裤,爆炸头,上扬的嘴角满是轻蔑和嘲讽。

这场闹剧的结果是,小舅妈的娘家抱走了小表妹,姥姥家这边则凑出一笔能让他们暂时安静下来的抚养费。这个决定对襁褓中的孩子来说固然残酷,但却让整整两大家的人都松了一口气。

至于小舅对这些乱糟糟的变故到底怎么看,没人得知,也没人在乎。他沉默了好一段日子,然后下定决心,说要改邪归正。

这个二十出头的男人,为自己设计了一条救赎之旅。他的计划简单而踏实:在江边――他所能想到离自己女儿最近的地方――开一家全鱼馆,实实在在地赚钱,实实在在地养活女儿。

他翻出初识小舅妈时从省城厨校拿到的高级厨师证,跑到我家来借本钱。母亲一边骂着“小死六”,一边从储蓄所取出钱,条件是全鱼馆必须由她来管账。小舅满口答应。

一万响的大地红,整整十分钟的烟尘,全鱼馆开张了。小舅脱光上衣,甩着刺满麒麟的膀子,颠起烧滚了油的马勺。

省城拿到的那高级证并非浪得虚名,小舅的全鱼馆也着实红火了俩礼拜,连小舅妈的娘家人都带着冰释前嫌的架势过来忙前跑后。

只可惜,好景不长,酒精和那帮狐朋狗友又找上门来。母亲没法理解小舅为何还跟那群“滚刀肉”藕断丝连。可小舅的女儿养在别人家,老婆不知睡在何处,八月份的汗珠儿甩进油锅里,噼里啪啦崩到身上,一烫一个大水疱,这些苦楚,若不就着“烧刀子”和兄弟们一起干掉,他一个从小浪荡惯的人,自己能吞咽得下么?

为了这生意,为了自己的亲弟弟,母亲倒是尽了全力。可问题是她前脚挡住了正门,小舅后脚就放了旁门,母亲只能眼睁睁地看着那些浑身酒气的狐朋狗友们坐在鱼馆里狂嚼滥饮。

父亲实在看不下去,对母亲说:“本钱可以不要,但身体不能不要,你给我从江边回来。”不到两个月,母亲就从江边回来了,全鱼馆挂牌兑店,小舅的救赎之旅宣告完结。

4

从江边回家后,母亲大病一场,从此再没去过江边。

小舅也从江边回县里了,孤魂野鬼一般。他去了姥姥家,没来我家。母亲觉得那是因为他实在没脸再来我家。可父亲认为,小舅根本不用来我家,因为母亲自己会乖乖跑过去看这个不争气的弟弟。

父亲说得没错,母亲果然去了姥姥家。不过父亲没猜到的是,母亲不但看到了自己落魄的弟弟,还看到了弟弟的女儿。

这回小舅迫切需要的,还是钱。据他说,这笔钱刚好够他的朋友为他在黑龙江上搭出一条水路,这样他和女儿就能去对岸的俄罗斯“好好发展”。他还说,俄罗斯那边有许多中国人开的饭店,只要有中国人开的饭店,他们父女俩就肯定有机会“好好发展”。

小舅说完这番“好好发展”的话,卧病在床的姥姥只是垂目祷告,母亲则给了小舅一耳光:“你要死,就给我死远点。孩子留下,孩子要是跟你就完了。”

最终,小舅如愿从母亲那得到了搭水路去俄罗斯的钱。不如愿的则是,他没能带走女儿。父亲知道后则说:“你小舅根本就没打算带女儿去什么俄罗斯,那不过是幌子而已。”

不管女儿是不是幌子,小舅的确是跑到俄罗斯去了。一跑就是好多年。

至于他是不是落脚在某个中国饭店,没人得知,也没人会在意。对于母亲和姥姥家人来说,没有消息,就是好消息。

多年后我去省城读书,第一次寒假回来,在我房间里看到一个八九岁的小姑娘。

母亲说,这是你表妹。父亲说,你舅还在俄罗斯。

我当时想:“爱谁是谁,我才不管那么多呢。”

我并不明白当时自己为何那么想,就像当时的我也实在无法明白母亲为何要把这小姑娘带到家里。至少我从这孩子身上看不到这么做的理由。

这个住在我房间的小姑娘,我的小表妹,实在乏善可陈。我在她脸上既看不出我小舅当年的桀骜,也看不出我小舅妈的好看。唯一令我印象深刻的就是那双眼睛,满是谄媚和惊恐。

母亲甚至让我趁着寒假给她补补课。

补课?我心想,家里不丢钱就谢天谢地了。

直到过完春节,我也没和这小姑娘说过几句话。这很伤母亲的心,却拿我没办法。还是父亲解决了这矛盾:他牺牲每天一小时打乒乓球的时间,给表妹补算术和语文。于是父亲在我的书桌前正襟危坐,戴上了他的老花镜。

可是江边来的小表妹没听进去半个字。父亲还是一如既往地有耐性,母亲倒先泄了气:“算了,买几件新衣服,包顿饺子,还是送回江边儿吧。”

表妹回江边那天下大雪。公路不通,只能搭绿皮火车。父亲又得去局里值班,我便陪母亲送表妹。火车里挤满了人,我们三个根本没有座位。表妹的手一直攥着母亲的手,一直看着窗外的大雪。快进江边终点站时,她转过头,问母亲:“ 二姑,你下回啥时来接我?能不能早点?”

在人声嘈杂的火车里,表妹没哭,母亲倒先哭了。

5

下了火车,表妹戴上母亲给买的橙色小棉手套,雪中留下一路小脚印,引着我们到了小舅妈的娘家。门口的雪没有扫,散落着炸开的鞭炮。鲜红的炮衣皮开肉绽,黑糊糊的炮屑和白雪掺混在了一起。江边春节过后的景象,跟我们县里没有任何分别。

进屋前,母亲摘下表妹的小手套,往里塞了两百块钱,叮嘱道:“这钱你自己管好了,留着开学用,谁都别让看见。”

表妹点了点头,终于忍不住在雪中放声哭了一气。擦干眼泪,紧紧实实地戴上那双橙色的小手套,推开了两边糊着深红对联的门。屋里膨胀着烟气和吆喝声。小舅妈的娘家人在火炕上支了桌,正赢天输地打着麻将。我们在门口站了好一会儿,才有人让座进屋。

母亲一手掏出备好的四百块钱,一手握住小表妹戴着手套的手,赔笑说:“这两百是我给孩子姥姥姥爷拜年的,另外两百是孩子奶奶这边给的压岁钱。”

火炕上就有个老女人颤颤巍巍站起身来,放下烟锅,堆笑着跟母亲客气几句,伸出枯干而青筋凸露的手,接过四百块钱,拽过了小表妹。

母亲问:“她妈妈在南方怎么样了?”

老女人眯眼笑道:“在南方可好哩,总给孩子寄钱呢。”

母亲默然一会儿,说:“要不我们先走了。”

娘家人突然全站起来,男女老少,黑压压一火炕,异口同声留母亲和我吃饭。

母亲赶紧留下一句“不麻烦了,还得赶火车”,便领着我逃出小舅妈的娘家。我回头看了一眼表妹:她怀揣一对手套,偎在那个老女人身旁,脸上泪痕早已不见了。

去火车站的路上,雪越下越大。母亲和我逆着风雪往前走。

绿皮火车上的聚与散

绿皮火车上的聚与散

北岸那条大江,腊月封冻,四月开化,历经春汛,一入夏天,便是乌滚滚的汪洋,隔两岸为两国。眼下这大雪,将两国暂时模糊成一片。

我忽然很想知道小舅一个人在俄罗斯,有没有年过?有没有麻将打?有没有赚到钱寄给我的小表妹?他有没有想过,只要顺着风雪一路向南,就能见到他那眼神中满是惊恐和谄媚的女儿?

后来,就再没听过表妹什么消息,只除了她给母亲写过几次信要钱。母亲伤心之余,把这些信压在了抽屉底下。我曾偷偷抽出来读过一封:凭空捏造的情由,明显是成人的笔迹,怎么可能是十来岁的孩子?如此拙劣的骗局,母亲居然还会乖乖往江边汇钱,我当时实在没法理解。

再后来,听说表妹初中辍学,竟也跑到南方了。去了从来不下雪的真正的南方。

对此,小舅妈娘家给出的解释是:“这孩子俺们没法管,根儿不好,随她爹,天天不学好,还偷钱,让她妈管去吧。”

失散多年的母女二人,重逢在不下雪的南方,无亲无故,到底靠什么安身立命?对于这个显而易见的问题,所有知道这事的人――包括我的母亲――都选择了缄口不语。

那时,姥姥已去世了。没有了喃喃的祷告声,十字架也不知去了何处,唯有小舅在江边的旧相片还挂在墙上:喇叭裤,爆炸头,上扬的嘴角满是轻蔑和嘲讽。

6

后来我读研,出国,在外面晃了这么多年,越发觉着日子混得比翻日历还快。

去年回国,没想到居然见到了小舅。他刚从俄罗斯回来,理着干净利索的平头,一张四平八稳的脸白白胖胖,那副乐颠颠的模样活像个小佛爷。他居然真的在俄罗斯开了饭店。

母亲半信半疑,问他在那边过得到底如何。小舅也只是笑:“还能咋样?那么混呗。饿不死,也撑不着。”

他掏出一个信封,交给母亲:“二姐,这钱帮我好好存着,以后等我老了回国用。”

经历过这么多,小舅可是毫不显老。我父母,还有另外几位舅舅舅妈,大家都老了。我突然想起了那位当年好看的小舅妈:在不下雪的大南方,她是不是也不会变老?

小舅说他入了俄罗斯籍,还在那边找了个媳妇。

我又想起小舅妈当年那句话:“二姐,没招儿啊,你们家老六看起来傻乎乎地穷得瑟,但就是对女的有一股吸引劲儿。”

小舅掏出一张照片给我们看:乐颠颠的他,身旁是一个同样乐颠颠的中国女人,中间挤了一个戴眼镜的中国少年。原来是他在俄罗斯的全家福。

母亲问那是谁的孩子。

小舅嘿嘿一笑:“跟谁过就是谁的孩子呗。”

母亲把他那信封甩了回去:“你这钱,是给这小子攒的吧?那你自己的亲生姑娘孩呢?连问都不问一句?”

小舅没话说了。连笑都笑不出来。

还是父亲出面给姐弟二人解了围。他劝母亲:“一个跑到大南方,一个跑到老毛子,还能咋整?”

“是啊,还能咋整。还能咋整……”中年发福的小舅一边点着头,一边重复着这四个字。

这四个字,是县里人常挂在嘴边的。

特别是那些被人生压得透不过气的中年男人。他们干掉一大口烧刀子,咂着嘴儿,慢慢悠悠地吐出这四个字,夹起一粒炒花生米,送嘴里嘎嘣嘎嘣嚼着,仿佛是在品着这四个字的滋味,仿佛这四个字是一道魔咒,能让所有的苦痛,统统抛诸脑后。

少小离家老大归的小舅,在县里没待几天,就觉得无聊难捱。他在姥姥墓前献了花,烧了纸。

那天,他回到姥姥家的旧房子,对着墙上自己那张旧照发会儿呆,叹口气,扯下来团一团就扔了。

他嚷嚷着要回俄罗斯,又像是自言自语地说,“还是他妈的老毛子好。”老毛子不但有莫斯科红场,有他的饭店,还有他的老婆孩子热炕头。

临行前,他要塞给我几百块钱。他对我说:“你也别瞧不起你这舅舅!好不容易有你这么个出息的大外甥,不让我意思意思?”

眼前这个中年发福的男人,我是全然陌生的。我心中的小舅,永远是那个喇叭裤爆炸头的家伙。我不愿收这钱。但母亲却让我接下,她平静地说,这是你舅的一片心意。

本以为多年没见小舅,母亲又是要哭的。可她从头到尾没掉一滴泪。想想也是:她为小舅,为表妹,为老老少少的亲人们流了这么多年的泪,大概已经哭得差不多了。