前言著名语言学家赵元任关于自己的个人记录并不多,因为他的夫人杨步伟写了《一个女人的自传》和《杂记赵家》来“传”他。杨步伟生于南京望族,还没入大学就做了校长,参加过革命,也逃过多次反,后赴日本学医,回国办医院。是中国最早的现代新女性之一。1920年,她与赵元任相识,次年结婚,被称作“新人物的新式结婚”。

1

赵元任是家里的独子,并且是个极娇惯的独子。他在前清光绪壬辰年,就是西历1892年,生在天津,到九岁才“回”常州。他教育的经过有过一个很严的先生,很随和的父亲和一个长于音乐书数的母亲。

他十一岁时父母就早亡了,结果好一阵子不照规矩念书,一天到晚放风筝,放洋油纸箱的火飞球,煮洋油做化学试验,给人家的钟表拆了,钟斗得回头,表斗不回头了。他叫这些个把戏叫作科学实验。

他在常州上了一年溪山小学,就入了南京门帘桥的江南高等学堂的预科。在那儿他有一个来自美国田纳西省的嘉化先生(David J.Carver) ,他就想将来要到美国去。念世界史时念了一部迈尔通史,里头有一章提倡将来应该有个世界国,他马上就想入籍做一个世界公民。他那时想,也许世界政府就会设在美国也说不定呢。1910年,庚款官费留美,他去投考,一考就考上了七十二个人里的第二名。

他上“China”号船的时候打算做个电机工程师;坐上火车过美洲大陆变成了物理学家;1914年他从康奈尔大学毕业的时候又成了个数学家;后来1918年在哈佛得的博士是哲学系的。

我还记得初认得他的时候,他正在给罗素当翻译。我问他学的什么,他说是哲学,我说,好好的一个人为什么要学哲学呀?后来哈佛给了他一个谢尔顿旅行奖学金,正在加州大学做闲荡学生,来了一个北大的陶孟和教授请他到北大教书。可是赵元任觉得他的哲学玩够了一会儿了,所以又回到康奈尔去教物理。他在那儿特别注意声学,常常看那些年长的同事们绕了几百尺的电线还叫它叫“无线电话”呢。不久清华大学来了个有线电报,叫他回去教数学。他就印了几百份告别的油印信给在美国的朋友,回国了。在美国住了整整十年。

赵元任和好几个人做过爱(民国时期“做爱”指谈恋爱),逢是他吹他做过。可是他始终没有做到什么程度,因为他早已定了婚。他父母过世了不久,长辈们就给他定了一个远房的亲戚。他同我的情形不同。我定的是嫡亲的表弟,他这亲戚是远房的,所以按旧规矩要等到洞房花烛夜才看得见人。他们给他定婚的唯一影响是,他更决心出洋在外国待着了。他从美国写信给伯母叔父等等提议退婚,但是他们都不大赞成。退婚这事是赵家没听见过的,就是杨家也是少听过的嘛。所以他就老在外国待着,同一些定了婚的小姐们半认真地做爱。

可是赵元任缺乏和女朋友周旋的资格。他在街上遇见了人,无论是男朋友是女朋友,一样的目中无人地擦过去,所以他从二年级开始就得了一个心不在焉的“prof.”的绰号。衣服很少烫,皮鞋难得擦。有一次在哈佛的牛津街上走着,后头一个小孩跟着叫:“嘿!那个家伙的头发应该剪剪了!”可是这种话得叫了好几次他才上理发铺呢。

赵先生在1920年回中国时并未诚心诚意地回国。他向康奈尔告了一年的假回去看看,也许可以把退婚的事弄弄清楚,一年后再回美国教书。他早已美国化透了,所以愿意长住在美国。

一年过了,他回美国的计划倒是实行了,可是出了一件事情使他永久在中国了,就是人不在中国,精神也老是在中国了。我总愿意想,我对于他出国又归国的这一着多少有点影响。不过起头得要有个底子我才能够影响得到他,他得先有个中国底子才行。

什么叫作中国人?我总说除了顶着中国人的脸皮之外,第一得要说中国话。我之所以是中国人,是因为我说什么都是说中国话,我会说日本话、英国话,一点德国话、法国话,可是无论什么,我一说出口来总是中国话的精神。谁要学中国话的文法,只须听我说的英文就行了。赵元任的《中国话的文法》一书的致献辞说:“我写这书致献给我太太,因为她一不留神就说出中国话文法的绝好举例。”

赵元任之所以是中国人,是因为他说的是全中国的话。他的母亲说北方话;他第一个先生教他用常州音念书;他在长沙给罗素作翻译的时候,当地人问他“遭先森基时匪甚的?”(赵先生几时回省的?)他到广东调查方言去,人家问他家是不是在省城?他感觉到处都是家乡,因为处处人都拿他当家乡人。

这种融洽的情形并不是一下子就会有的,是渐渐地来的。起头他性子就近乎这些上头,再加上从小和各处人接触得多。不过离开了中国十年之久,对于他这中国人的中国话恐怕只有退步没有长进。他初回国时简直是个外国脑子的中国人。

1968年,罗素和第四任夫人艾迪斯与赵元任(第二排右)合影。

1968年,罗素和第四任夫人艾迪斯与赵元任(第二排右)合影。

我倒并没有给赵元任劝得不弄哲学了,可是我想我给他说进了中国语言学了。倒不是劝过他改行,那是劝不动的。我对他这上头的影响其实自己都不觉得,他也是不知不觉的。不管说什么话,他的口音和本地人一样,我的口音和我的本地的口音一样(外国人反而常常说我的英文的口音好)。可是我说的各处话够使他感到中国各处地方的情绪来,他觉得是在中国了。

那时候有丁文江、胡�、蒋梦麟,他们都劝他把这门业余的嗜好改成正行,全国方言的调查,国语统一,那才是他的任务呢。这些事向来他脑子里常常转来转去。他不是小时候就猜对了四声的音高与时间的曲线吗?他在康奈尔不是还读过一两科语音学吗?这并不算改行啊,这只是回到他的初恋嘛。

所以这样子赵元任找到了他的本行,找到他的本国。

因为他找到了我。

我那时非常需要这样自圆其说的想法,因为我自己的事业正弄得一塌糊糟。我这医院的事情怎么办呢?我学的这门医学预备怎么用呢?我脑子里尽转些这样的问题。

2

在医院未交待结束以前,我忙得不得了。有一阵一连十五晚忙接生,都不能回到医院多待,每天只能看元任一下。我就怀疑地对元任说:“你看这样我们能结婚吗?对你将来精神时间上无妨碍吗?我个人又不能不做事的。”元任很有主张地答应我说:“我知道你是爱做事的,你也许会改一点。”我说:“行医不是像打桥牌一样,你可以随便换一个叫叫的。”不过我对于产科向来不喜欢,结婚倒是给了我换方向的一个机会,所以我们还是定了婚。

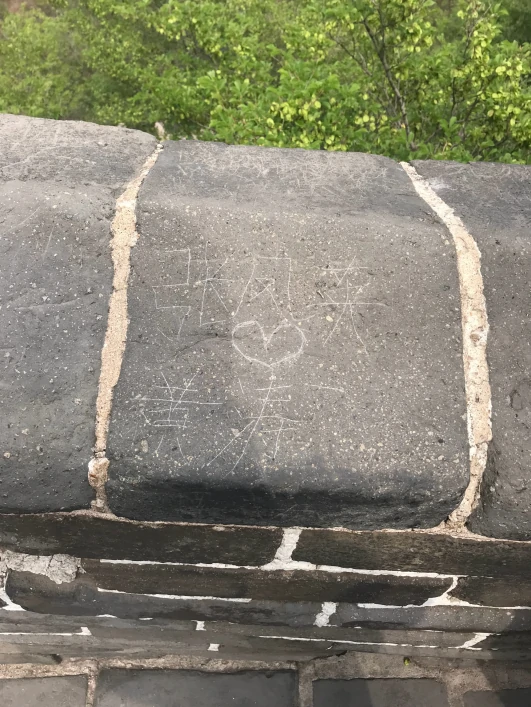

等结婚以后元任打算再到美国去,第一是想给我换换环境,因为他看我对医院的事很难受。第二,他打算再到美国去学语言学。我是爱玩的,医院交待了,就和元任今天玩长城,明天玩明陵的,到处去,一面商量婚礼和出国的事。其时罗素大病在医院内,所以元任有空。还有和陈家退婚的事,虽然提议多年,元任的家长总没有给这个事弄清楚,现在我们要结婚了,那边总要弄清了才好,所以元任就到南边去一趟,找原来的媒人办这个事,那面提议要两千元给女方的教育费,以后她可以独立。元任问我,我向来对钱上不算一回事。我说就给她好了,我们将来也不在乎这两千块钱。

元任从南边回来后,我就搬出医院到箭杆胡同去住,和两个英国小姐同住。罗素病还未好,所以元任也没有多少事,每天就在我那儿翻译《阿丽思漫游奇境记》。他对我说,我须明白他这个人一辈不会做官的。他的志愿是想做学问、写书和念书;不喜欢做行政事。我回答他,我的行为是像帮助丈夫做行政事的样子,也喜欢,可是近来对交际上已有点厌了(可是比一般人还算喜欢交际的)。

有一天元任从他姊姊家来,手里抱了两个大红漆描金的拜盒(首饰盒)来,说:“这是大姊交给我的,说是母亲的首饰,我也不知道是些什么。”我说,等我几时有空再开了看。他就给放在桌子下面了。摆了好几天,我都忘了去开开来看了。

又过了三四天湘姊(我的同学朱徵大夫)来了。她一看见盒子,说:“韵卿(杨步伟字韵卿)哪里来的这两个好看的盒子?”我说是元任母亲的首饰,我还没有看呢,也不知道是些什么。她又问:“这个是不是赵家拿来算做下定的东西?”我们两个人不约而同地答她说:“我们都定过了,不要再定了!”湘姊诧异地说:“哪一天!为什么不告诉我?”

我们两人又异口同声地说:“怎么没有告诉过你呢,早告诉过你,我们从小时不是都定过了吗?”湘姊骂我们:“你们怎么婚姻当儿戏的说了玩,这是终身大事,不要乱说。”我们两个人也都回她,我们实在是很认真的,不过形式上我们不在乎。

湘姊将拜盒从桌底下拖出来说:“让我来打开看看。”我就给钥匙给她,开开来一看,一盒是一副珍珠头面,还有珠花等等,另一盒是些零碎翠如意、戒指、两副镯子、小金锭子等等。湘姊说:“这些好东西你们就放在桌子下?!”我说:“我们并不知道。”可是元任在一旁大生气说:“我从前在南京念书时家里总说没有钱,他们收了这些首饰不变了钱给我们念书,收这个有什么用处?若是我没有机会出洋,现在留这个算什么?”湘姊接着说:“中国的风俗是如此的,首饰是女人的财产,愿留着财产给子孙,不愿变卖了念书,若是卖了就算是败家子了。”这种兴趣我和元任一样,一点不在乎的。

湘姊又说:“元任,这个不关你的事了,这是应该归媳妇的。”我说:“我不在乎,元任你愿意怎么办就怎么办。”元任说:“你拣你要的留下,其余的卖了吧。我们带钱到美国买有用处的东西,好不好?”我回他:“我向来不在乎首饰的,我母亲给我一对金镯子我也不要了,一道变现钱吧。”湘姊笑了骂我们:“你们这两个败家子!”

1921年,杨步伟与赵元任结婚。

1921年,杨步伟与赵元任结婚。

我们商量好了就起头办买卖的工作。元任又正忙着做商务印书馆的第一套国语留声机片,因此两个人终日除了在一道谈我们将来的生活爱情以外还加了一大些忙的事。

还有一个大问题就是,元任再到美国去,是到康奈尔去,还是到哈佛去?因为他离开美国时是康奈尔当物理教员告假走的,可是又想改行学语言学,他就写信给他哈佛的哲学老师霍金先生有没有机会同时教书和进修。外国有句俗语说,“哲学不能焙面包”,就是说不能靠哲学吃饭的意思。可是碰巧这次霍金先生回信说哈佛可以找你来当哲学教员,同时可以随便听什么课,所以他就辞了康奈尔物理的事情答应到哈佛去了。

3

那么目前就是结婚的问题了。我们两个人都没有父母了。其时我的生父母全在,就是大伯和姨姨,可是照中国风俗不算我的父母了,只能照伯父母算,不过结婚时若是父母不在了也须用亲伯父母出名,何况是我的生父母呢?但是我们又要改革中国的老习惯,所以就定了用我们自己两个人出名发通知书。又想到结婚是我们两个人自己的事何必夹着别人在里面忙而花钱呢?所以除自己两个人以外,打算不告诉一个别人。到中央公园格言亭里自己照了相印通知,声明不收礼。是真不收礼,连元任的姑母家送鲜花篮来都退回去了,他们当然气了,因而断绝了往来多年。

我们结婚就是结婚,找好了房子,元任从罗素处搬出来,我从箭杆胡同搬出来,住在小雅宝胡同甲四十九号。两个人忙得哪像新娘子新郎,简直像两个人刚打了架的样子。到了通知书上定的结婚时间,我们两个人还在户部街的邮政总局发通知书呢。之后打电话请适之和朱徵(湘姊)到我们的新家来吃晚饭。

那天晚上我们虽然有厨子,我说:“让我来自己做几样极家常的菜,以后可以留一个话把子给人说,好玩点。”所以我预备了四碟四碗。等到胡适和朱徵两个人来了,还不知道我们就是那天算结婚呢。

吃完了晚饭,元任说:“我们有一样事要麻烦你们二位。”他就拿出一张自己写的结婚证书请他们两位做证人签名,这就算我们结婚了。本来我们打算连这点手续都不要。后来任叔永劝我们说:“你们成熟的人这样子不要紧,不过防着不懂事的年轻人学着瞎闹,你们最好用最低限度的办法找两个证人签字,贴四毛钱的印花税,才算合法。”

这婚书和寄亲友的通知书如下:

赵元任博士和杨步伟女医士恭敬的对朋友们和亲戚们送呈这件临时的通知书,告诉诸位他们两个人在这信未到之先已经在十年六月一日(就是西历一九二一年六月一日)下午三点钟东经百二十度平均太阳标准时在北京自主结婚。

告诉诸位,他们结婚的仪式是如下:

第一节 第一段 由本人和证婚人签名,证婚人:胡适之博士,朱徵女医士;

告诉诸位,因为要破除近来新旧界中俗陋的虚文和无为的繁费的习气,所以他们申明,除底下两个例外,贺礼一概不收:

例外一:抽象的好意,例如表示于书信,诗文或音乐等,由送礼者自创的非物质的贺礼;

例外二:或由各位用自己的名义捐款给中国科学社,该社各处的住址如下:

南京成贤街中国科学社胡刚复博士,

上海大同学校胡明复博士,

北京西四牌楼羊肉胡同四十五号任叔永社长;

又告诉诸位,他们两个人旅行到六月底回来之后很希望朋友们亲戚们常常到北京小雅宝胡同四十九号敝舍来茶谈,叙旧知新。

签名人赵元任和杨步伟同意申明他们相对的感情和信用的性质和程度已经可以使得这感情和信用无条件的永久存在。

所以他们就在本日,十年六月一日,就是西历一九二一年六月一日,成终身伴侣关系,就请最好朋友当中两个人签名作证。

本人签名:杨步伟、赵元任

证人签名:朱徵、胡适

不过这白话诌诌的新人物的新文学是四十多年前的了,现在看觉得有些地方可笑,并且因为里面说些什么“东经百二十度平均太阳标准时”,所以元任有个天文家朋友George Van Biesbroeck收到了(英文的)通知书,就在他的yerkes观象台的“布勒登”牌子上贴起来,所以我的结婚成了一种天文现象了。

那晚适之走了之后就把我们的消息报告给《晨报》翟世英,因为他们早有我们要结婚的消息,可是不知确定日期,常对他打听,所以适之就将证书抄去和通知书一并给了他们。第二天,《晨报》特号大字标题是“新人物的新式结婚”。我们当年这无仪式的结婚仪式,不但在那时轰动一时,直到现在,很多人还要说学赵元任夫妇的结婚仪式,但是没有一次学像了的。就是我们自己的女儿们也学不像。

在四十四年前,我们两个人所想的结婚的事,并不是要引人注意,我们的理由是:第一,结婚这个事只和两个人的个人关系最大,而别人不过加入热闹而已。即是要热闹,我们可以慢慢地请朋友来,更可以热闹长一点。第二,我们想打破家庭本位的婚姻制度,所以拼命地想到只表示婚姻是两个人的关系,与家族无关。

第二天报上登出来“新人物的新式结婚”大标题。我们见着罗素,问他,我们结婚的方式简单不简单?他说:“够简单了,不能再简单了!”