“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。二十四节容易定,上下不差一两天,上半年逢六二十一,下半年逢八二十三……”在父亲一年到头翻着老黄历的喃喃自语中,年就到跟前了。

2013年,我也加入了过年大迁徙的人流中,从晋东动身,奔赴两千多公里,回到了连接着我脐带的川南老屋。

那久违的年味儿,在父亲的心中是一种重要的仪式,是祖祖辈辈传下来的过年的另一种含义。

1

“跪――拜!跪――拜!”五更天,夜光隐退,晓色将临,四野响起零星的鞭炮声。父亲的声音轻、低,许是怕惊扰了从山冈的坟地里回家过大年的祖宗亡灵。声音被堂屋门口吹进来的冷风裹挟到我的耳边时,有一股冷凝、肃穆之感。

我和弟弟妹妹们紧随父亲身后,我们的孩子紧随在我们的身后,跪拜的队伍从堂屋逶迤到院子里。我们听着父亲的号令匍匐、屈膝、叩首,再匍匐、屈膝、叩首,再叩首……烛火摇曳,清香袅袅在堂屋的檩梁间盘旋,又折回中堂上文氏祖宗先人画像上缭绕,烛火光影摇摇曳曳间,画像上的祖宗亡灵仿佛真有了动感。

画像前的供桌上整整齐齐地摆放着盘盘碟碟,里面盛着六鲜三牲三果,供品比我年少的时候更丰富。行完跪拜礼之后,我们依然毕恭毕敬地跪着,目光虔诚地仰视着香火缭绕间,悬挂在北墙画像里的家族祖先。父亲按着膝头慢慢起身,到一旁撕钱纸(一种川南传统的、带有特殊图案的暗黄色粗纸)。一边撕一边就着烛火将钱纸点燃,再轻轻地放在堂屋门后的瓷盆里。

钱纸燃烧间,父亲念念有词,“文家的祖宗先人、家亲亡魂、公啊婆啊、父亲啊母亲啊,都来过大年了,文家子孙文伯成带儿女、孙子给恁拜年了!感谢恁一年到头对我们子子孙孙的庇佑!给恁烧点钱,恁拿上好好过大年,想买甚就买甚……”待香炉里的一炷清香燃到三分之二稍多一些的时候,给祖宗拜年仪式才将进入尾声。

父亲撕开红红的鞭炮,就近舔着瓷盆燃烧的钱纸火苗,哧吭一声,鞭炮引线点燃了,在鞭炮的脆响里,我们徐徐地起身,慢慢地退出。

从我记事以来,年复一年的春节,都是这样,在祭拜祖宗中进入高潮,传统的过年也就这样被庄重地迎来。这种祭拜一代一代地沿袭、传承,爷爷传给了父亲,父亲再传给我们。

不过那一年,是父亲在世时,带着我们给祖宗拜的最后一次年。

2

上个世纪70年代初期,过年割肉买副食还是凭票供应、按家中人数供给。

每到快过年的时候,父亲总是天不明就往佛荫场上的供销社赶。供销社在我家东南面的少东山脚下,离我家十五里山路。

川南的山区,腊月天气是一年里最寒冷的时节,有时天上还会“噗、噗”地飞下硬雪粒来。腊月二十三,天还不明,父亲的一双大脚就急急火火地踩在山路上,绕山咀,下山湾,山路在山岭间蜿蜒起伏。怀里揣着一年到头不舍得买,积攒下来的肉票、糖票,准备购买腊月二十三晚上祭灶的糖果,以及祭拜天地和祖宗的肉食。

天色微明,父亲已来到了佛荫场上,供销社远远相望,门还黑洞洞,可门前已排起了长龙般的队伍。

父亲站到了队伍里。就算是开了门,长长的队伍依旧比蜗牛爬行还慢,父亲一会儿搓着手,一会儿将双手交叉插在袖筒里,上下牙齿直打架,双脚由暗红泛青紫,麻木僵疼。总算排到父亲的面前了,可卖肉的一句――“地主崽儿,吃啥子肉哟?不卖!不卖!走、走、走开!”就要打发父亲走。

父亲站在肉案前,看着乌黑油亮的铁挂钩上悬挂的一扇扇红白相间的猪肉,伸手可及,却在这劈头盖脸的断喝声中愣住了。

“生产队没有人通知我不能买肉。”父亲木愣愣地站在肉案前,像是自言自语,又像是要阻止供销社持刀卖肉者的断喝。

“走、走、走,少在这里哆哩八嗦的哟……”卖肉者抬起执刀的右手,拿着菜刀指着父亲。

突然间,向来低言细语的父亲像是竭尽全力爆发了一般,歇斯底里地问:“为啥子?哪个规定的?哪条规定的不卖给地主子女?”

供销社执刀割肉者放下了手中的刀,却不接父亲的话,高声喊:“下一个!下一个!”父亲就这样,被人家一句“地主崽儿”硬生生地甩出了队伍。

一个上午,以同样的理由,父亲糖没买到,其它的副食也没有买到。父亲饿着肚子四处奔走,几次站立不稳,一个趔趄即将摔倒前,被一个老者扶住了。

“站稳了,啥时候也站稳了!找公社书记去!”老者抓住父亲的臂膀,一努嘴,指向了公社大院。

父亲径直跨进公社书记的办公室。“说凭票供应,我凭票割肉,为啥供销社不卖?我凭票买糖,为啥不卖?”

公社书记回:“论成分嘛,地主成分有票也买不到。”

父亲说:“哪一条规定的?你把白纸黑字的文件给我拿出来!省了一年的肉票、糖票,婆娘儿女就指着这过年了!”公社书记不再吱声,也拿不出文件。

一阵沉默,最后才说:“那你等等吧,等到最后供销社如果还有就卖给你。”

父亲退出了公社书记办公室,又站在供销社前等着,看着一个又一个买到食品的人喜眉笑眼地从身边走过。

那天是小年,是灶王菩萨上天庭言吉祥的日子。结果可想而知,父亲空手而归,摸黑回了家。

那一年过年,我们家自然没有见着一点油星、糖食。

那时候,我尚不记事,这是后来父亲和家人讲给我听的。父亲讲给我的版本里,也并没有在供销社门口一直等到天黑、摸黑走在长长的山路上回家的情景。那时候,他是怎样的心情,我只能在父亲长长的叹息里打捞。

3

在整个合江县,文氏算得上是名门望族,祖上以耕读传家,到了爷爷那一代,依旧是开办私塾,捐资助学、乐善好施,以传道授业为生。

在合江烈士王焕卿生平记载中,有一句记录“与文树森、张鼎九等同志创办佛荫小学,在学生中秘密宣传革命。”文树森是我爷爷的同胞兄长。到我上学的时候,我的爷爷就任这所小学的第一任校长。

很快,爷爷被贴上了地主的标签。

爷爷去世的时候,我的父亲不到4岁,小姑8个月。之后不到3年,奶奶在斗地主中被毒打后当天去世。父亲和小姑成了常常被人追着喊“地主崽儿”的孤儿,这四个字整整陪伴了父亲半辈子。

打我记事起,第一次有印象的过年仪式是红薯的甜香。

我至今还记得那一年父亲脸上沉默的表情。一整天,父亲都没有说话,到傍晚的时候,母亲生起火,父亲就将红薯切得方方正正,放在母亲早已洗得干干净净的木甑里。

红红的火苗舔着锅底,铁锅里的甑脚下只听见嗤、嗤、嗤的水响声,随着甑盖上升腾起满满的蒸汽,红薯的甜香便进入我们的鼻腔,我们的肠胃开始咕噜噜地叫。

我和弟弟都不敢言声,也不敢喊饿,就坐在往灶膛里添柴火的母亲身边,让灶膛里的火烤到身上、手上。我靠在母亲腿上,昏昏沉沉地睡着了。等睁开了眼,八仙桌上,红蜡烛还亮着,盘子里整整齐齐地放着一盘蒸熟的红薯,香炉里飘出柏木、松木混合的香气。

那是我有记忆以来,第一次看着父亲过年的祭拜神灵祖宗的仪式,买不起供品,用红薯代替,我心里记住的都是红薯的甜香。饥饿而温暖,大概就是我心里最原始的年味儿吧。

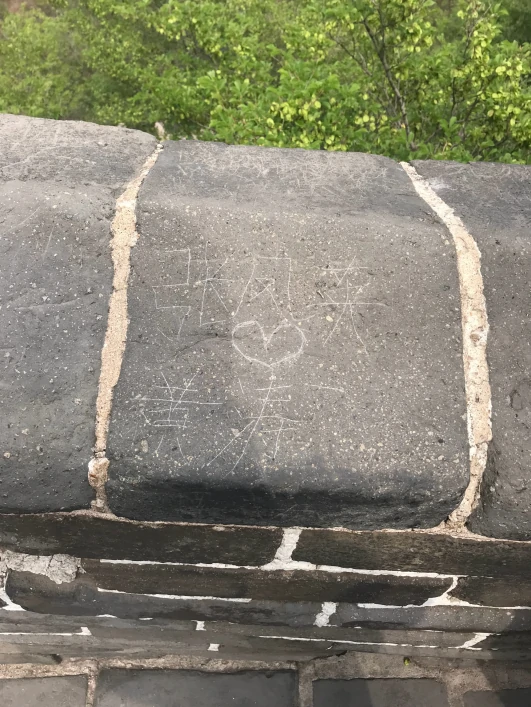

祭拜神灵祖宗的仪式

祭拜神灵祖宗的仪式

等我家能用整猪头、整鸡敬天地闫罗王,谢灶神司命,拜祭祖先,已是1980年以后的事情了。我至今还记得父亲在长方形的大木盘里端着供品祭祀时的笑脸,木盘是父亲过年前特请木匠用纯柏木做成的,木匠做好后再上清漆、红漆,油漆了几遍,整个木盘都是红亮红亮的。

“人勤春早!”那是土地承包到户的第一年,父亲早早就开始了备耕。

还在正月初,乡亲四邻还在走亲串友的玩耍中,父亲就扛着犁铧,牵着耕牛到了梯田。初春的田湾里,整日都是父亲吆牛的呼喝声,以及耕牛的四蹄溅起的哗啦哗啦的水响。

有了自己耕种的土地,父亲一天到晚都在里面,早稻、中稻、晚稻,水田里一年四季,除冬季时令不适合种稻子外,从来没有空着过。土地里也是收了冬麦种红薯、玉米,收了红薯种油菜、豌豆,连田埂上都套种着蚕豆、黄豆、冬豆。“土地不哄人,你流多少汗,就会打多少粮。”那时候,父亲三十多岁。

父亲用汗水换来了满囤的粮食。有了粮食,母亲喂的鸡、鸭、猪,个个长得膘肥体壮。我们兄弟姐妹天天碗里端着的是白米饭,与以前菜汤都吃不饱的日子相比,是何其奢侈。

4

过上了好日子,过大年父亲用的祭祀供品也变了。

这一年,是土地承包到户的第一个春节,我家也是第一次熏制腊肉。刚刚过了腊八,父亲就从猪圈里赶出了一头大肥猪,白毛上镶着黑色,杀前活称过,重310斤。

杀猪时,乡亲邻里都来看,膘嫩肉厚的猪肉堆了满满一门板,所有人都啧啧啧地羡慕着。猪肉被父亲细致地腌制成腊肉,将精盐、花椒细致地抹在红白相间的猪肉上,再洗净大大的垆缸,晾干,将猪肉细细地码在垆缸里……在熏制腊肉、香肠的快乐中,腊月二十三又要到了,父亲紧接着就要为小年祭灶做准备了。

清早,母亲便将厨房里的家具或搬移到别的房间,或盖上盖子。父亲要“打扬尘”了,打扬尘,就是扫厨房的灰尘。我们家一年到头做饭都烧柴火、柴草、竹木、灌木,厨房与别的屋子不一样,屋顶上会结下蛛网,积下黑黑的灰尘,过年前要用特制的竹扫帚清扫干净。

清早,父亲就在竹林里选一根细长而直的竹子,砍倒拉回家,再将竹梢捆绑起来,便成了一把长长的大扫帚。这扫帚是有忌讳的,不能扫别的脏东西,只能是打扫扬尘用。扫完后,必须在院子里对着天空将它烧掉,谓之“熏鹞子”――如果不当场对着天空烧掉,来年家里的小鸡仔,在屋外放养的时候,就会被山岭里的鹞子抓走,一天一只,或一晌一只,直到一窝小鸡仔被抓完。

虽然看似也没什么关联,但我记得小时候,家里的鸡仔可是吃过亏的。那天,母亲让我在家带弟妹,并看着家。也就五岁的我,看着天边云层越升越高,天空越来越黑,心生害怕,缩在屋子里不敢出去。快到晌午,忽听院子外传来母鸡异样的叫声,我才跑出屋子,正好看到一只鹞子,从院门外高高的桉树梢间刷地下落,瞬间飞起,爪子间抱着一只小鸡,忽闪了几下灰色的翅膀,就没了踪影。我呆立着,张嘴哇哇大哭起来。

大扫帚绑好后,父亲戴着斗笠,身披蓑衣,将长长的竹竿握在手里,扫帚倒竖,伸向厨房的屋顶、墙壁不停地挥舞。这样的活计,需要力道和技巧,我家只有父亲能做得了。厨房里的蛛网、积尘便簌簌落下,乌黑松软,是我们家一年到头种葱种蒜的好底肥。

父亲打扫扬尘后,母亲便开始清扫地下、各个角落,洗涮厨房的一应用具,到晚上厨房已经收拾得干干净净了。

小年夜是灶王爷上天“述职”的日子。对父亲来说,祭灶与过大年一般隆重、虔诚、谨慎。晚上,父亲用香皂洗干净手、脸,拿出早早准备好祭灶的糖果、糖瓜儿,清香、黄表纸等,在灶王爷的神像前,点上红红的蜡烛,再把清香小心翼翼地插入香炉,摆上糖果,泡上清茶,待清香燃到三分之二略多的时候,开始送灶王爷上天。

灶王爷神像两边的红色对联――“上天言好事,下界降吉祥。”已经被一年到头的柴烟熏得红色变成了烟灰色,也许百姓的日子就是这样,有烟火才算光景,才成人家吧。

5

祭灶之后,父亲开始忙着去佛荫,或者长江边的县城赶年集,备年货了。

从年集上请回了门神、灶神、财神,对联、香烛、表纸等过年的一应祭拜用品,唯有对联是父亲或我们自己写。买,不能叫买,只能叫“请”;点香,叫“上香”,或“敬香”。连“连年有余”、“五福临门”、“天官赐福”一众年画,都是父亲请回的。

腊月二十八这天,贴门神,贴财神,贴年画,贴对联。

贴门神时,父亲要念叨,“左秦琼,右敬德,他们都是忠义之神!”

贴财神时,父亲也要念:“财神进了门,入着有福人,福从何处来,来自大善心。”

等到大年三十吃年饭,除整个猪头外,还有香肠、腊肉、鱼,还要杀鸡。

鸡称年鸡,必须是开叫了的,大红鸡冠,黑翎羽的大公鸡。拔毛的时候,鸡尾上的翎羽要留最美的三根。掏了内脏,洗净以后,将整只鸡在开水里煮半熟,捞出来放在大大的供盘里,整理成昂首挺胸的姿势,另外在雄鸡的一边放上整个猪头,再在周围放上腊肉、香肠、鱼――鱼是油炸过的整条鲤鱼,在供盘里翘着红红的鱼尾。

待一切祭祀用品准备齐全后,太阳已经滚落到山巅的背后了,父亲对天地诸神的祭拜终于要开始了。先是在院子当中摆上供桌,在桌上放好供奉的大木盘,点燃一对红烛,在香炉里敬上三炷清香,背北面南,待香烟袅袅时,父亲便双手合十:“过大年了,天地诸神,我文伯成祭拜感谢天地诸神一年到头风调雨顺的好年景!求诸神继续庇佑新的一年五谷丰登。”

随后父亲烧一些黄表纸,再接着念祷天地诸神降吉祥:“一降风调雨顺,二降国泰民安,三降三阳开泰,四降四季平安,五降五谷丰登,六降六畜兴旺,七降北斗七星,八降八大金刚,九降九天吉祥,十降十方如意。”

在我的老家,在父亲的生命里,年年过大年都是如此这般的具有仪式感。感谢天,感谢地,感谢田土,感谢先人,便是父亲心里的过年。

到丁酉年的过年,我们祭祀的文氏祖宗先人里,多了父亲的画像。

当清香点燃,我匍匐、屈膝,一个头磕下去,泪水涟涟。我哭父亲成了画中人;也哭随着我的父亲那一代人的渐渐离世,过年的仪式程序也渐渐疏远了。

我们曾在父亲的祭拜中,感受传统的年味。可将来谁来祭拜我们?我们的子孙又能在哪里寻找年味?