近期人参价格走高,相关上市公司炙手可热,潜藏在市场热情背后的却是多年来人参产业的争夺和较量。

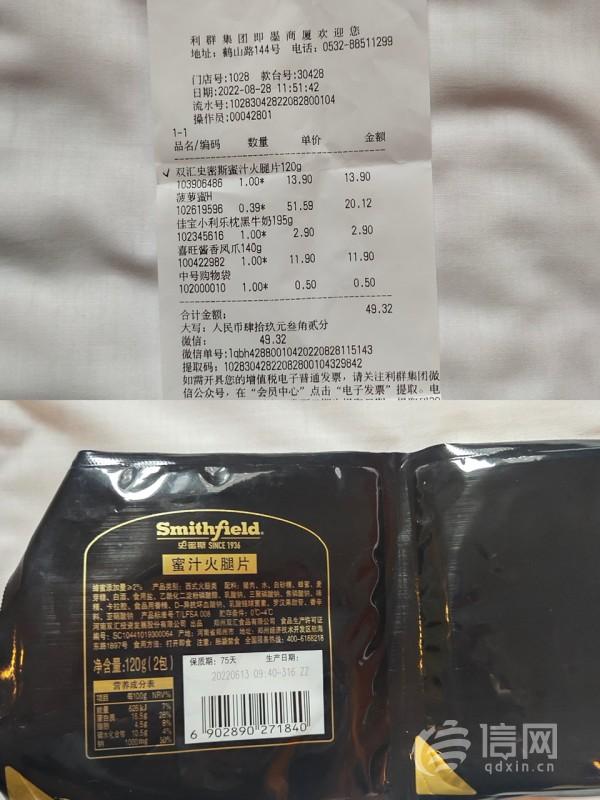

“世界人参看中国,中国人参看吉林。”很长一段时间里,作为占全球人参产量70%-80%的人参大国,中国人参的产值却不到世界的4%,中国人参的出口价格与韩国相比更是相差9倍之巨。面对这种形势,中国最大人参产地吉林省从2010年开始,以限制每年新增林地面积为切口,掀起了一场“人参保卫战”,人参价格连年上涨,出口价格也是水涨船高,中国人参保卫战初战告捷。

中国证券报记者在调研中发现,人参产业的发展仍面临诸多难题,需要在有序种植、产业整合、附加值提高、市场推广和品牌建设等方面继续努力。

供需失衡伤农

政府发起人参保卫战

参农孙元宝是吉林省抚松县北岗镇西泉村人,他至今清楚记得,2010年9月下旬,水参刚出土的鲜参价格一下子涨到了50-60元/公斤,比2009年翻了整整一番。更令孙元宝意想不到的是,从此之后人参价格的上涨一发而不可收,至2011年,水参价格上涨到70-80元/公斤,去年更是一度摸到了120元/公斤的历史高位,至今没有任何偃旗息鼓的迹象。

“今年的水参一公斤怎么也能卖个一百五六吧!”说这话时,孙元宝满面红润。

中国证券报记者从全国最大的人参交易集散地吉林省抚松县万良人参市场上了解到,目前因暴雨而被迫提前上市交易的“水毁参”价格已经突破了120元/公斤,同比上涨50%,而这一价格已相当于去年高峰期水参的价格。

“到9月下旬起参后,水参价格肯定更高,高峰期估计能超过150元/公斤。”万良人参市场副总经理李晓东告诉记者。

至于人参价格在近几年为什么坐上了火箭,孙元宝的回答很简单,“参地少了呗,人参不就少了,人参少了价格不就上去了。”

孙元宝说的“参地少了”是指近年来吉林省限制了林地种参的审批面积。多年来长白山人参一直采用伐林种参的耕作方法,而在2010年,吉林省出台了《吉林省人民政府关于振兴人参产业的意见》,将每年新批参地面积控制在1000公顷。

这一政策的颁布预示着中国人参保卫战的打响。

长久以来,我国人参产业发展处境尴尬,产量占全球的70%-80%,总产值却不到世界总产值的4%。以中韩两国为例,2010年上半年,中国人参价格尚未大幅上涨,我国人参的出口量为韩国高丽参的6倍,但出口额却只有韩国高丽参的70%,韩国高丽参出口价格为中国人参平均价格的9倍。

抚松县人参文化研究会会长王德富告诉中国证券报记者,韩国高丽参的价格曾一直落后于中国,但在文革时期慢慢实现了赶超,到20世纪90年代,韩国高丽参价格将中国人参价格远远甩在身后。

孙元宝提起了曾令无数参农至今难以释怀的一段记忆。1989年下半年,水参价格突然暴跌,成交价最低时不到20元/公斤,“当时赔得老惨了,很多老百姓贷款种参,一下子就可能倾家荡产了!”孙元宝说。

在此之前的1982年,孙元宝在包产到户时分到了几亩参地,高兴地搞起了人参种植,“那时人参价格还很高,本以为能挣不少钱。”孙元宝说,可很快,他便发现周边种植人参的越来越多,他有了一种不祥的预感。

1985年之后,人参种植面积和产量逐年递增,市场供过于求的矛盾越来越突出,到了1989年下半年,这一矛盾终于集中爆发,水参价格出现了“断崖式下跌”,并从此一蹶不振。中国人参价格在低位徘徊了整整20年。

抚松县人参文化研究会会长王德富对中国证券报记者表示,“包产到户前,人参种植掌握在国有参场手中,种植的计划性得到很好的遵守,但包产到户后,出现了盲目发展、无序种植的现象,导致市场供大于求,人参价格自然应声下降。计划经济虽然成为过去式,但种植的计划性还是应该得到遵循。”

吉林省“每年新批参地面积控制在1000公顷”政策的出台,也正是针对人参盲目发展、无序种植的问题。

近年来,在国内水参价格逐年上涨的同时,中国人参出口价格也是水涨船高,2010年-2012年,我国人参出口价格从19880美元/吨猛涨到56990美元/吨,人参产业总产值也水涨船高,以吉林省为例,三年之间,其人参产业总产值从102亿元升至200多亿元,翻了将近一番,而根据吉林省人参产业战略规划,2015年参业产值将实现400亿元,2020年实现1000亿元。

虽然限制新批林地面积的政策取得了立竿见影的效果,但国内人参价格仍不时地剧烈波动。一个突出的例子是,2011年水参上市交易时,由于紫鑫药业被曝涉嫌造假,参农担心紫鑫药业不来收购,水参价格一度跌到76元/公斤,而在疑虑消除后,价格又蹿升到84元/公斤。

市场腹背受敌

企业难忍“小散乱”局面

长远来看,仅仅从规模上控制林地种参的做法存在很大局限性,其中很大的变数便是大田种参技术的日渐成熟和逐步推广。

与中国长白山人参种植需砍伐原始森林不同,韩国高丽参是种在大田里的,在很大程度上摆脱了林地种植的限制。很长时间以来,中国虽一直在攻关人参大田种植技术,但收效不甚理想。不过仍有部分种植大户和人参企业实现了技术突破。

吉林省集安市种植大户朱桂林告诉中国证券报记者,自己从上世纪80年代便开始钻研人参大田种植技术,并在2000年开始大面积种植,至今已发展大田种植人参1000亩,开始在自己所在的天源隆中药材合作社进行技术推广。

包括上市公司在内的很多人参企业更是加快了人参大田种植的进程。2007年起益盛药业就开始了非林地栽参项目建设,截至目前,公司已建立非林地人参种植基地2500亩,其于2007年种下的150亩人参也将于今年秋天上市。紫鑫药业同样信心满怀,公司董事长曹恩辉对中国证券报记者表示,随着人参价格的提高,在人参大田种植达到盈亏平衡点之后,公司也将考虑进军人参大田种植,“不得不说,人参的大田种植已是大势所趋。”曹恩辉表示。

但大田种植同样令人担心的是,如果大田种植人参能够推广开来,人参产业可能将再次面临“盲目发展、无序种植”的老问题、新难题,由于不受林地种植的限制,调控任务将更加沉重。

“除了从规模上对人参种植面积进行宏观调控外,还要从微观上进行结构调整,加强企业与参农的结合,同时大力发展人参合作社,提高参农组织化水平。”中国人民大学农产品价格专家毛学峰告诉中国证券报记者。

“虽然中国人参出口价格与韩国人参出口价格的差距缩小了,但不得不说,人参定价权目前仍掌握在韩国手中,”毛学峰说,“要掌握人参的定价权,增加市场控制力,关键是要提高企业竞争力,人参产业的竞争,归根结底还是人参企业之间的竞争。”

在国际市场上,韩国高丽参一直是中国人参的强劲对手。韩国高丽参不但在价格上对中国人参价格实现了长期压制,其出口地区也与中国人参的出口地区高度重合。我国人参主要出口到亚洲地区,前四位出口市场为日本、中国香港、新加坡和中国台湾,而韩国人参出口同样以亚洲市场为主,前四位出口市场分别为中国香港、中国台湾、日本和中国大陆。在这些市场上,韩国高丽参以红参等产品牢牢占据高端市场,中国人参只能通过原料出口在低端市场上寻找生存空间。

有行业内人士指出,很长一段时间内,韩国人参产品的原料30%来自长白山人参,经过加工之后,一部分行销欧美,一部分则以10倍之多的价格返销中国。

而在频频失去国外市场的同时,中国人参在国内市场上也是步步倒退。近年来,韩国高丽参的代表“正官庄”不断在中国攻城略地,由南及北,加紧布局中国市场。

1992年正官庄在香港开设代表处,香港被作为打开整个中国市场的“切入口”。2007年正官庄开始在中国发力,针对粤、浙、沪在内的华南和华东市场展开了新一轮营销攻势。2010年,其在北京的首家旗舰店在三里屯SOHO亮相。

与此同时,正官庄开始扎根中国人参主产区。2011年其与吉林省人民政府在长春市签订《合作战略框架协议》,同时还与延边朝鲜族自治州政府、延吉市政府分别签订《人参事业协议》和《投资协议》。

“狼来了”,中国人参市场却仍旧一盘散沙,在正官庄的凌厉攻势下,中国人参企业缺少能站出来与正官庄抗衡者。据统计,中国涉及人参的企业多达5000多家,总资产超过正官庄,但效益总和却不及正官庄的1/10。

中国人参产业“小、乱、散”问题突出,市场秩序混乱,企业间互相压价的行为时有发生,这成为中国人参“好东西卖不出好价钱”的重要原因。王德富在去韩国考察后发现,在韩国人参市场上,不同地区的人参价格虽然存在差异,但同一个人参市场上的人参价格基本统一。

中国人参产业缺乏上下游的整合,在很大程度上也限制了中国人参企业利润率的提升和企业竞争力的增强。

而在产业上游,中国证券报记者调查发现,参农并非像传说般“赚了大钱”。“人参涨价了,成本也涨了,而且比人参价格涨得还要快。”孙元宝告诉记者,前年时人参种子一公斤还不到300块钱,现在一公斤则要800多块,参苗也从前年的80多块钱一公斤涨到了今年的300多块钱一公斤。参地价格的上涨更是成了参农不可承受之重,其租赁价格从前年的20多万一公顷涨到了50多万一公顷。

在全国最大人参交易市场万良镇,中国证券报记者注意到,想象中摩肩接踵的街头却是冷冷清清,绝大多数店铺甚至可以用门可罗雀来形容。一家店铺老板对记者表示,“现在人参价格上涨了,进货成本也相应提高了,利润率反而不如从前了。”

成本急剧提升成为人参价格大涨的原因之一,以红参为例,前瞻产业研究院统计显示,2010年以来国内红参价格经历了加速上扬的过程,2011年一度飙至250元/公斤的历史高位,较2010年年初上涨5倍。近日康美药业决定从9月1日起上调旗下新开河人参产品红参品类出厂价35%更是一石激起千层浪。

“由于整个产业链缺乏上下游整合,一是无法实现成本的内部化,影响了利润率提升,二是增加了企业的市场风险。”毛学峰说,

与之相比,韩国人参种植50%以上为订单种植,生产企业和农户签订合同,既确保种植的有序和规范进行,又保证价格的稳定,还提高了整个产业链的利润率。韩国政府同时将可种植人参土地纳入全国监测,利于统一管理。

在抚松县人参市场上也有少数企业会与参农签订合同,但记者发现,这种合同更多的是一种临时的收购合同,而不是种植合同,从而使这种合作模式存在很大不确定性和不稳定性。

为此,2010年7月吉林省政府颁布《吉林省人民政府关于振兴人参产业的意见》,要求加快制定出台培育人参龙头企业实施方案,用10年左右时间,打造10个集生产、加工、销售一体化,产品科技含量高,竞争力强,年产值100亿元以上的大型企业集团,全面提高龙头企业建设水平。同时大力发展订单生产,5年内订单面积要达到90%以上。积极扶持和培育参业合作经济组织,到2020年参加参业合作经济组织的参户要达到80%以上。

消费日益普及

附加值提高亟需引导

中国人参和韩国高丽参“同宗同源”,但在过去二十年中,韩国高丽参长期保持高价位,中国人参价格却持续低迷甚至不时卖出“萝卜价”,其重要原因便是中国人参附加值不高。而参照韩国经验,要提高人参附加值,既要加强下游产业链延伸,也要提高上游人参质量。

值得一提的是,在2012年卫生部正式下文批准5年及5年以下人工种植的人参园参为新资源食品前,以人参为原料的食物甚至是违法的。

在20世纪90年代前,中国部分人参制品被允许作为食品在市场上销售,但2002年卫生部发布《关于进一步规范保健食品原料管理的通知》,人参被列入《可用于保健食品的物品名单》中,被局限于保健品食用范围,凡是以人参为原料的制品不能办理食品生产许可证,从此在我国市场上再也找不到以人参为原料的食品。

政策性限制无疑为人参产业发展套上了“紧箍咒”,也是造成我国人参价格长期低迷的重要原因。人参二次加工开发严重不足使我国逐渐沦为很多国家的原料基地。据统计,我国人参出口中,80%为原料人参,成为名副其实的“产量大国,产业小国”。

相比而言,韩国总人口4900万,每年人参消费量为2.5万吨,平均每人每天消费人参1.32克,其人均消费量是我国的20倍。据悉,韩国人参产品早已形成囊括成百上千个品种的系统体系,包括“红参系列、干参系列、曲参系列、人参精膏液系列、人参粉系列,等等。而在人参消费中,人参食品占90%以上,在韩国的商店、超市、餐厅、街面的自动售货机里,有人参饮料、饼干、糖、茶等多种制品出售。

人参作为新资源食品获批,将有望从政策法规上为我国人参产业发展提供保证。据了解,人参在“鲜参—初级品干参—人参提取液—终端产品”等不同加工环节,利润呈加速增加趋势,人参从初级品到深加工,价值能达到原来的10倍以上。

在巨大市场前景下,很多企业蓄势待发。“在未来,公司人参食品的收入有望超过中成药的收入。”曹恩辉表示。曹恩辉告诉中国证券报记者,公司四大募集项目有三个已接近完工,有望在今年释放产能。8月份以来,国家有关部门加快审批步伐,紫鑫药业已有4个产品通过食品质量认证,公司寄予厚望的人参饮料也正在审批过程中。

但由于国内长期把人参列在药材和保健品之列,食用人参的文化尚缺。王德富告诉中国证券报记者,“在韩国,几乎每个人每天都要食用人参,人参食用的文化已经深入到骨髓里。”反观中国,虽然人参食用已有4000年历史,但一直作为药材食用。对此,曹恩辉在憧憬人参食品的广阔前景时也坦承地指出,“人参食品市场的培育仍需时日。”

从吉林人参产业的结构来看,人参食品前景也不容乐观。“企业小,没有能力发展深加工,企业多,竞争却不激烈,也缺乏发展深加工的动力。”毛学峰说。

在上游,人参质量则还有很大的提升空间。我国人参合作社虽然众多,但合作社质量偏低,人参种植仍然处于无序状态,在过去,人参农药残留和重金属超标曾长期困扰中国人参产业。相比之下,韩国大多数农户都按照订单要求种植高丽参,从整地、种植、管理到收获,人参公社都不间断地对农户进行监督和技术指导,而从种植到最终产品成型要经过5次以上的农药残留检查,确保人参低农药、高品质。

王德富告诉中国证券报记者,中国长白山人参是种在砍伐过的原始森林的腐殖质层里,其品质肯定要比种在大田里的高丽参好,甚至每年韩国都要从中国进口大量人参。但很长一段时间以来,中国人参出口价格却只有高丽参的十分之一,“很重要的一个原因就是中国人参的国际声誉被对手给搞下去了。”

王德富据已故人参专家许忠祥介绍,上世纪70年代时,发现韩国商人把中国通过香港进行转口贸易的大箱包装的红参买去,挑出好的说是高丽人参,剩下不好的说是中国人参,然后买一斤高丽人参免费送一斤中国人参,“类似的手段极大影响了中国人参的国际声誉。”同样在这个时期,曾一直领先的中国长白山人参出口价格被韩国的高丽参超越,到80年代末和90年代初,随着中国人参价格一落千丈,中国人参被韩国高丽参彻底甩在身后。

除了竞争对手的打压,更多的则是中国人参自身的原因。王德富告诉中国证券报记者,他去韩国考察时发现,韩国人非常“尊重人参”,“在韩国的人参交易市场上,人参被整齐地摆放在箱子里,一看就是很值钱的东西。”而在万良人参交易市场上,中国证券报记者注意到,参农都是用农用三轮车把水参拉来,然后卸到地上,杂乱地堆放在一起。当地甚至有一种说法,指出1989年下半年人参价格之所以暴跌是因为国际客户到万良市场上一看,名贵的人参竟然跟杂草一般堆放在地上,于是不再愿意高价购买。

“不得不承认,在人参的市场推广和品牌建设方面,韩国确实有很多值得中国学习的做法,”王德富表示,“现在已经不是‘酒香不怕巷子深’了,好东西要卖出好价钱最怕的就是‘藏在深闺人未知’”。

韩国企业在政府的扶持下,通过学术活动和广告宣传,向世界不断传达高丽参的高端形象,还通过在中国举办围棋赛并邀请国际著名医药专家参加一年一度的“国际人参学术研讨会”等,大力营造宗主国氛围。人参甚至成为韩国的“国家象征”。

在品牌建设方面,韩国通过集中打造“正官庄”这一高端品牌,在世界各地不断开拓市场。资料显示,正官庄年产值约20多亿美元,利润约2亿美元,2011年其对华出口额达到3600万美元,在华有各类专卖店近50家,并计划在2015年将中国市场的销售额增加至1亿美元。

与之相比,中国人参品牌众多,仅吉林省就有30多个品牌,但却没有一个能与正官庄抗衡的品牌。以2010年为例,当年正官庄实现收入120亿元人民币,而中国5000家涉及人参的企业的效益总和还不足正官庄的1/10。

同时值得注意的是,中国证券报记者在吉林省调研时发现,各人参产地缺乏对人参的一致认同感,抚松、集安、安图、敦化等地甚至互相贬低其他地区产出的人参。王德富表示,“与韩国一致宣传‘高丽参’并主打‘正官庄’这一品牌相比,中国人参无论是自我认同还是品牌宣传都不统一,内部都不整合,还怎么一致对外?”

而令人稍感安慰的是,吉林省已经认识到了这一问题的严重性,并开始全力打造“长白山人参”品牌,统一生产标准,从源头上确保产品质量,力争到2015年使“长白山人参”品牌产品占人参产品总量的60%以上。

来源:中国证券报